インターネットやSNSを見ていると、「Z李(ゼットリー)」や「新宿租界」という名前を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。特に公営ギャンブルに興味がある方なら、一度は耳にしたことがあるかもしれません。

この記事では、Z李とは何者なのか、そして彼が率いる「新宿租界」について、初心者にもわかりやすく解説していきます。

オンラインサロン新宿租界について。@Sokaiofficial

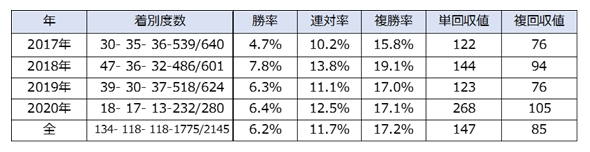

今年からはマイペースで予想を出させてもらってるけど、投稿頻度の質問がよく来るから全予想の画面録画を置いておく。

25点917倍、64点2400倍、数点絞り2〜30倍がいくつかあるから普通にプラスだと思う。👉加入リンクhttps://t.co/eHMQrFuyfx pic.twitter.com/9wJtJxy4Em

— Z李 🇺🇦 NO WAR 🕊 (@ShinjukuSokai) March 20, 2025

Z李とは誰なのか?何者?影響力は?

Z李は、オンラインギャンブル予想サロン「新宿租界」の創設者であり、リーダーです。彼は主に競馬や競艇、競輪などの公営ギャンブルの予想を提供するグループを率いています。特にSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)上での活動が活発で、フォロワー数は90万人以上と非常に多く、現代のインフルエンサー(影響力のある人物)として知られています。

彼の本名は「田記正規(たきまさのり)」とされています。経歴としては、最初は横浜のスカウト会社で働いていたそうですが、その後活動の拠点を移し、現在の「新宿租界」を立ち上げたと言われています。

Z李の影響力は、90万人以上というフォロワー数からも明らかです。これは一般的なインフルエンサーと比較しても非常に多い数字です。彼の予想や発言は、多くのギャンブル愛好家に影響を与えています。

また、先に述べた社会貢献活動によって、単なるギャンブル予想者ではなく、社会的な意義のある活動を行う人物としての評価も得ています。これによって、Z李の影響力はギャンブル界だけにとどまらず、より広い範囲に及んでいると言えるでしょう。

懐かしい動画が出てきた🤭

立花さん、Z李さんの正体をバラしているけど大丈夫??

DMでやり取りする仲なんでしょ。。てか、青汁が言ってる田中って浪◯会のかな?? pic.twitter.com/0YIDc0ceNL

— 🌊ΩナミΩ🌊 (@hpadtgtmwtp) November 13, 2024

新宿租界とは何か?

「新宿租界」とは、Z李が運営するオンラインギャンブル予想サロンの名前です。租界(そかい)とは歴史的には外国人居留地を指す言葉ですが、ここでは独自のコミュニティという意味合いで使われています。

このグループでは、会員に対して公営ギャンブルの予想や攻略法を提供しています。具体的には、どの馬が勝ちそうか、どのボートが速そうかなどの予想情報を共有し、会員がギャンブルで勝てるようサポートすることを目指しています。

Z李の社会貢献活動

Z李の活動は、単にギャンブル予想を提供するだけではありません。彼は社会貢献活動にも熱心に取り組んでいます。特に注目されているのは、毎週火曜日に行っているホームレスの方々への炊き出し活動です。

この炊き出しの資金は、「新宿租界」での収益から出されているとのことです。さらに、動物保護活動も行っており、困っている動物たちの支援も行っています。こうした社会貢献活動は、Z李のイメージを形作る重要な要素となっており、多くの人から支持を受ける理由の一つとなっています。

逮捕事件とその影響

2024年11月14日、Z李は住居侵入の疑いで逮捕されました。これは新宿租界の活動に大きな影響を与える出来事でした。逮捕の詳細な経緯や理由については、この記事の情報だけでは明確ではありませんが、リーダー不在という事態に新宿租界は直面することになりました。

インフルエンサー「Z李」逮捕…トラブル相手の情報に「懸賞金300万円」投稿、自宅に侵入容疑

しかし、興味深いことに、Z李の逮捕後もSNSアカウントは更新され続けているようです。これは恐らく、彼のチームのメンバーが代わりに運営を続けているものと考えられます。また、新宿租界の二代目総裁には「嵯峨景透」という人物が就任し、グループの活動は継続されているとのことです。

Z李の逮捕によって、新宿租界は大きな転換期を迎えています。リーダー不在の状況ではありますが、二代目総裁の嵯峨景透のもとで活動は続けられています。ギャンブル予想の提供や社会貢献活動も、形を変えながらも継続されているようです。

ただし、創設者であるZ李の存在感は大きく、彼の不在がグループの今後にどのような影響を与えるかは、注目すべき点です。

Z李さん逮捕の件、裏事情に詳しい折原君によると発端は寅太郎君らしい。Z李さんの付き人だった寅太郎君はこの数年の間に、商品券の着服・炊き出し小口資金の横領・闇金からの借金踏み倒し・遠隔口座ログインによる370万円強奪などの悪事を繰り返していた。総額1800万円を使い込んで飛んで、最後は警察… https://t.co/7hctoKgpRL pic.twitter.com/xiyfxXcmMZ

— オキゾウ (@okizo4649) November 15, 2024

まとめ:Z李とは何者なのか

ここまでの情報をまとめると、Z李は以下のような人物と言えるでしょう:

- 本名は田記正規とされる、オンラインギャンブル予想サロン「新宿租界」の創設者であり中心人物

- SNS上で90万人以上のフォロワーを持つインフルエンサー

- 公営ギャンブル(競馬、競艇、競輪など)の予想を提供

- ホームレス支援や動物保護などの社会貢献活動も積極的に行っている

- 2024年11月に住居侵入の疑いで逮捕されたが、グループの活動は継続している

Z李という人物は、ギャンブル予想という一見すると賛否が分かれる活動を行いながらも、社会貢献活動を通じて多面的な側面を持つインフルエンサーと言えるでしょう。彼の逮捕後も続く影響力は、現代のSNS社会における個人の力を示す一例とも考えられます。

新宿租界の活動やZ李の今後については、さまざまな見方があるかもしれません。ギャンブルに対する考え方や社会貢献活動の評価は人それぞれですが、このような現象を知ることは、現代のインターネット社会を理解する上で一つの手がかりになるかもしれません。