伝説は走る。日本競馬史上最も熱い議論「本当の最強馬は誰だ?」

あなたは、競馬場の大歓声の中、一頭の馬が疾走する姿を見たことがありますか?

地面を蹴る音、観客の熱狂、そして解説者の興奮した声。その瞬間、人間と馬が織りなす物語の一部になったような感覚。それが競馬の魅力です。

「最強」という言葉には人を惹きつける不思議な力があります。スポーツの世界では常に「誰が最強か」という議論が絶えることはありません。そして競馬界でも、この「最強馬」を巡る議論は尽きることがないのです。

「シンボリルドルフ」「ディープインパクト」「オルフェーヴル」…

これらの名前を聞いただけで、胸が高鳴る競馬ファンは多いでしょう。しかし、本当の「最強馬」は誰なのか? この問いに対する答えは、時代によって、そして人によって異なります。

日本競馬史上、数々の名馬が登場し、私たちを魅了してきました。彼らの走りは単なるレースを超え、時に社会現象となり、多くの人々の記憶に深く刻まれています。

今回は、そんな「最強馬」と呼ばれる伝説の競走馬たちを、様々な視点からランキング形式でご紹介します。競馬を知り尽くした専門家の意見から、一般ファンの声まで、多角的に「最強馬」の真実に迫ります。

知れば知るほど深まる、日本競馬の世界

日本競馬の「最強馬」はどう決まるのか?

「最強馬」という言葉を聞いたとき、あなたは何を基準に判断しますか?単純に勝利数だけでしょうか?それとも走る姿の美しさでしょうか?

実は、「最強馬」の評価基準は実に多様です。主なものとしては、

- 勝利数と勝率: シンプルに勝った回数と勝率

- GI(Grade I)レースの勝利数: 最高峰レースでの実績

- タイムや馬場状態: 記録したタイムや様々な馬場での適応力

- 相手の強さ: どれだけ強い相手と戦ったか

- インパクトと伝説性: ファンや社会に与えた影響

- 血統への貢献: 引退後の種牡馬・繁殖牝馬としての活躍

競馬の面白いところは、これらの基準のどれを重視するかによって、「最強馬」のランキングが大きく変わる点です。ある人にとっての最強馬が、別の人にとってはそうではないかもしれません。

なぜ私たちは「最強馬」に惹かれるのか?

人間は本能的に「強さ」や「勝者」に惹かれます。特に競馬においては、馬とジョッキーの絆、トレーナーの育成力、オーナーの情熱など、多くの人間ドラマが絡み合います。

また、競走馬には人間と同じように個性があります。前に出て走るタイプ、後ろから差してくるタイプ、どんな馬場でも走れる万能型、特定の距離だけ無敵の専門型…。それぞれの馬の「らしさ」に魅了されるファンも多いのです。

さらに、日本人特有の「推し文化」も競馬ファンの間では顕著です。応援する馬の勝利に自分のことのように喜び、敗北に涙する。この感情の共有が、競馬をより一層魅力的なスポーツにしています。

歴代最強馬TOP20ランキング!あなたの推しは何位?

それでは、ついに日本競馬の歴代最強馬TOP20を発表します!このランキングは、レース成績、時代背景、専門家の意見、ファンの声などを総合的に判断して作成しました。

第20位〜第16位:伝説の始まり

20位:マルゼンスキー 日本初の三冠馬として歴史に刻まれた伝説の名馬です。当時としては革命的なスピードを持ち、特に皐月賞では2着に4馬身差をつける圧勝。日本ダービーでも先頭から押し切る強さを見せつけました。その走法は「マルゼンスキー走法」と呼ばれ、前傾姿勢で地面を強く蹴る独特のフォームは多くのファンを魅了しました。また、その血統は後の日本競馬界に多大な影響を与え、現代の名馬たちにもその血は受け継がれています。「日本競馬の父」と呼ばれるのも納得の存在感です。

19位:トウカイテイオー 「平成の怪物」の異名を持ち、7連勝を含む圧倒的な強さで一世を風靡しました。特に有馬記念での末脚の鋭さは目を見張るものがあり、直線で一気に差し切る姿は多くのファンの記憶に焼き付いています。メジロマックイーンとの一騎打ちは、競馬史に残る名勝負として語り継がれています。また、その「怪物」ぶりは単なる強さだけでなく、レース中の余裕の表情や、相手を見据えるような知性的な走りにも表れていました。後に種牡馬としても大活躍し、日本競馬の血統の礎を築いた一頭です。

18位:ナリタブライアン 「怪物」と称された三冠馬で、特に日本ダービーでは2着に5馬身差をつける圧勝劇を演じました。その走りには「神がかり」という言葉がぴったりで、直線で加速する際の伸びは当時のどの馬とも比較にならないものでした。特に印象的だったのは菊花賞での勝利で、2000m以上の長距離でも通用する万能性を証明。レース中盤で一度は後方に下がりながらも、直線で驚異的な末脚を繰り出し、ゴール前で競争を完全に支配する姿は、まさに「怪物」の名にふさわしいものでした。惜しくも早世したものの、その短い生涯で残した実績と伝説は、今も多くのファンの心に生き続けています。

17位:エルコンドルパサー 海外遠征で目覚ましい活躍を見せ、国際舞台における日本馬の地位を大きく引き上げた先駆者です。ジャパンカップでの勝利、凱旋門賞での2着など、世界の強豪馬を相手に互角以上の勝負を見せました。その走りは力強さと繊細さを兼ね備え、特に直線での伸びは外国のジョッキーたちからも絶賛されるほど。また、激しいレースの後も余裕の表情を見せるメンタルの強さも特筆すべき点です。日本の競走馬が世界で戦える証明となった歴史的な一頭であり、その後の日本馬の海外挑戦に大きな道を開きました。

16位:テイエムオペラオー GI競走7勝という驚異的な成績を残し、短距離から長距離まで幅広いレースで活躍した万能馬です。特に「オペラオーの壁」と呼ばれた宝塚記念での5連勝は、同レースの歴代最多連勝記録として今も破られていません。その走りは前に出て粘る「逃げ」から、後方からじわじわと脚を伸ばす「差し」まで、状況に応じて使い分ける適応力が特徴。また、どんな馬場状態でも実力を発揮できる頑健さも、長く第一線で活躍した理由の一つです。競馬場に響く「オペラオー!オペラオー!」という歓声は、その人気と実力を物語る象徴的な光景でした。

第15位〜第11位:実力と人気を兼ね備えた名馬たち

15位:メジロマックイーン 長距離レースの王者として、その名を競馬史に刻んだ名馬です。特に有馬記念での活躍は目覚ましく、2回の優勝を含む安定した成績を残しました。その走りの特徴は、長い直線で徐々に加速していく「じわじわ脚」と呼ばれる独特のスタイル。他馬が息切れする3000m以上の超長距離でこそ真価を発揮し、春の天皇賞では圧倒的な強さを見せつけました。また、トウカイテイオーとのライバル関係は日本競馬ファンの記憶に深く刻まれています。温厚な性格と裏腹に、レースになると見せる闘争心の強さは、多くのファンを魅了しました。

14位:タイキシャトル 日本とアメリカの両国でGI勝利を挙げた国際的な名馬です。特にマイル路線では無敵の強さを誇り、スプリンターズステークスや安田記念など、短距離から中距離にかけての重賞で圧巻の成績を残しました。その走りは爆発的な瞬発力が特徴で、直線での一瞬の加速は「シャトルダッシュ」と呼ばれ、他馬の追随を許しませんでした。また、アメリカのブリーダーズカップマイルでの勝利は、日本馬初の同レース制覇という歴史的快挙。海外の厳しいレース環境でも実力を発揮できる適応力と精神力の強さは、国際的な評価を高めるのに大きく貢献しました。

13位:ハイセイコー 有馬記念3連覇という前人未到の偉業を成し遂げた不滅の名馬です。その走りは「鉄人」の異名にふさわしく、どんな距離、どんな馬場でも安定した走りを見せる頑健さが特徴。特に有馬記念での勝利は、いずれも最後の直線で見せた驚異的な粘りによるもので、相手馬を寄せ付けない強靭な精神力を感じさせるものでした。また、当時の競馬人気を支えた立役者の一人として、その存在感は計り知れません。レース後に観客の前で一礼するような仕草を見せた「紳士的」な一面も、多くのファンに愛された理由の一つです。

12位:アーモンドアイ 牝馬ながら牡馬相手にも圧倒的な強さを見せた「女帝」と呼ばれる名馬です。GI競走9勝という驚異的な記録は、日本競馬史上最多タイ記録。特にジャパンカップでの圧勝は、2着に6馬身差をつけるという圧倒的なもので、国内外の馬を寄せ付けませんでした。その走りは美しさと力強さを兼ね備え、特に直線での伸びは「神の一撃」と称されるほどの衝撃的なもの。どんなポジションからでも勝てる柔軟性と、レース中の冷静な判断力は、まさに「完全無欠」と呼ぶにふさわしいものでした。牝馬三冠に加え、天皇賞やジャパンカップなど牡馬混合のGIでも圧勝する姿は、牝馬の可能性を大きく広げる歴史的な存在となりました。

11位:スペシャルウィーク 日本ダービー、天皇賞(秋)、ジャパンカップと、日本を代表する大レースを制した万能型の名馬です。その走りの特徴は、驚異的な持久力と末脚の鋭さを兼ね備えた「完成度の高さ」。特にジャパンカップでの勝利は、世界の強豪馬を相手に見事な差し切り勝ちを決め、日本馬の実力を世界に示しました。また、日本ダービーでは最後の直線で鮮やかに外から差し切る走りを見せ、その時の加速力は観客を魅了。バランスの取れた能力と安定感のある走りで、どんなレースでも常に上位に食い込む確かな実力を持っていました。引退後は種牡馬としても大成功を収め、特にブエナビスタなどの名馬を輩出したことでも知られています。

第10位〜第6位:誰もが認める超一流馬

10位:ディープスカイ 日本ダービーでの圧巻の勝利で一躍脚光を浴びた青い流星の異名を持つ名馬です。その走りは美しさと力強さを兼ね備え、特にダービーでの最後の直線、外から一気に差し切った瞬間は歴史的名場面として語り継がれています。レース中の位置取りの良さと、最後の直線での爆発的な伸びが特徴で、短距離から中距離にかけての適応力は抜群。特に印象的だったのは、日本ダービー直前に前哨戦のNHKマイルカップを制し、わずか3週間後のダービーでも勝利するという離れ業を成し遂げたこと。これは異なる距離と条件で立て続けに勝利するという、並外れた適応力と実力の証明でした。惜しくも怪我により早期引退となりましたが、その短い競走生活で残した印象は極めて強烈なものでした。

9位:キタサンブラック 「泥だらけになっても強い」と評された、あらゆる馬場状態で実力を発揮できる万能馬です。有馬記念、ジャパンカップ、天皇賞と、日本を代表する大レースを次々と制し、その力強い走りで多くのファンを魅了しました。特に前に出て粘る走りは「勝負根性」そのもので、最後の直線で迫る他馬を寄せ付けない精神力は圧巻。また、北島三郎オーナーの愛馬として大きな話題を呼び、競馬の社会的注目度を高めた功績も大きいです。レース後にオーナーと共に歌う「まつり」の光景は、競馬ファンの記憶に深く刻まれています。その圧倒的な人気と実力は、現代競馬界における「スターホース」の象徴と言えるでしょう。

8位:サイレンススズカ 「幻の三冠馬」と呼ばれ、その圧倒的なスピードと美しい走りは競馬ファンの心を捉えて離しません。特に菊花賞での圧勝は、2着に10馬身近い大差をつけるという衝撃的なもので、長距離でもその驚異的なスピードが通用することを証明しました。その走りは「流れるような美しさ」と評され、特に直線での伸びは他の馬とは次元の違う加速力を感じさせるもの。残念ながら1998年の天皇賞(秋)で骨折し、その後に見せるはずだった姿を見ることはできませんでしたが、当時の競馬関係者からは「歴代最強レベル」との評価も多く、その潜在能力の高さは計り知れません。短い競走生活の中で見せた圧倒的な強さは、今も多くのファンの心に「伝説」として生き続けています。

7位:ウオッカ 牝馬として日本ダービーを制した偉業は、競馬史に大きく刻まれています。それまで「牝馬にはダービーは荷が重い」とされていた常識を覆し、しかも2着のアサクサキングスに1馬身半という余裕の差をつけての勝利は衝撃的でした。その後も安定した成績を残し、特に安田記念2連覇や秋のマイルチャンピオンシップでの勝利など、中距離からマイルまで幅広いレースで活躍。特にヴァーミリオンとの一騎打ちは名勝負として語り継がれています。その走りは「しなやかさと粘り強さ」が特徴で、最後の直線での伸びは牡馬顔負けの力強さを持っていました。牡馬相手でも引けを取らない強さを持った、まさに「女傑」と呼ぶにふさわしい存在でした。

6位:ゴールドシップ 白毛の美しい見た目と奇行で人気を集め、実力も伴った特異な存在です。「パドックでの暴れぶり」と「レースでの強さ」というアンバランスさが魅力で、特に長距離レースでの強さは特筆すべきもの。有馬記念や宝塚記念では、最後の直線で他馬を一気に千切るような末脚の鋭さを見せ、観客を魅了しました。また、菊花賞での圧勝は、2着に5馬身差をつけるという圧倒的なもので、長距離での適性の高さを証明。その走りは「制御不能なパワー」を感じさせるもので、時に道中で大きく出遅れることがあっても、最後は必ず脚を伸ばしてくるという予測不能さも含めて、多くのファンを魅了する要因となりました。競馬場での行動は常に話題を提供し、「競馬のエンターテイナー」としての一面も持ち合わせていました。

第5位〜第1位:歴史に名を刻む「真の最強馬」

5位:ジェンティルドンナ 牝馬三冠を制し、さらにはジャパンカップやドバイシーマクラシックでも勝利を飾った国際的に高く評価される名牝です。特に牝馬三冠後の秋のジャパンカップでは、世界の強豪馬を相手に見事な勝利を収め、牝馬の底力を見せつけました。また、翌年のドバイシーマクラシックでの勝利は、日本馬初の同レース制覇という偉業。海外の不利な条件下でも力を発揮できる精神力の強さは特筆すべきものでした。その走りは「しなやかさと力強さの調和」が特徴で、特に直線での伸びは他馬を圧倒するパワーを感じさせるもの。距離適性も広く、1600mのマイルから2400mの中長距離まで対応できる万能性も持ち合わせていました。日本の牝馬の国際的評価を大きく引き上げた功績は計り知れません。

4位:オルフェーヴル 三冠馬としての国内での活躍はもちろん、凱旋門賞2度の2着という国際舞台での活躍は、日本競馬の歴史に新たな1ページを加えました。特に日本ダービーでの圧勝は、2着に3馬身以上の差をつける圧倒的なもので、同世代の頂点に立つ強さを見せつけました。その走りは「爆発的な末脚」が特徴で、最後の直線での加速力は他馬を一気に千切るほどの破壊力を持っていました。また、気性の難しさも含めての個性的な魅力は、ファンを魅了する要因となりました。凱旋門賞での2着は、日本馬として最高の成績を残したものであり、世界最高峰のレースでも通用する実力の証明。有馬記念での劇的な勝利など、数々の名勝負を残した、まさに「時代を代表する名馬」と呼ぶにふさわしい存在でした。

3位:シンボリルドルフ 無敗の三冠馬として日本競馬に革命をもたらした存在です。特にダービーでの勝利は「もはや競争ではなくなった」と評されるほどの圧勝ぶりで、2着に5馬身以上の大差をつけるという衝撃的なレース展開でした。その走りは「完璧なバランス」が特徴で、スタート直後の加速力、道中のリズム、そして最後の直線での伸び、すべてにおいて他馬を圧倒する力を持っていました。また、どんな馬場状態でも実力を発揮できる適応力の高さも特筆すべき点。10戦10勝という無敗のまま現役を引退し、その後も種牡馬として多くの名馬を輩出するなど、日本競馬の血統に多大な貢献をしました。「完全無欠の三冠馬」として、その名は日本競馬史に永遠に刻まれています。

2位:トウカイテイオー 「平成の怪物」と称された、その時代を代表する名馬です。7連勝を含む圧倒的な強さは、競馬ファンを熱狂させました。特に1992年の有馬記念では、ライバルのメジロマックイーンとの一騎打ちを制し、その勝負強さを証明。レース中盤で一度は後方に下がりながらも、最後の直線で驚異的な末脚を繰り出し、ゴール前でメジロマックイーンを差し切る姿は、競馬史に残る名勝負として語り継がれています。

その走りの特徴は「知性的」とも評される位置取りの良さと、爆発的な末脚のバランス。スタート後の位置取りから最後の直線での加速まで、すべての局面で他馬を圧倒する力を持っていました。特に直線で一気に差し切る姿は、多くのファンの記憶に焼き付いています。

トウカイテイオーの魅力は、単なる強さだけではありません。レース中の余裕の表情や、相手を見据えるような知性的な走りは、彼を単なる「速い馬」から「伝説の名馬」へと昇華させました。

また、メジロマックイーンとのライバル関係は、日本競馬界における「名勝負」の代名詞とも言えるもの。この二頭の一騎打ちは、競馬の魅力を多くの人々に伝える上で大きな役割を果たしました。

海外遠征こそなかったものの、国内のGIレースでの安定した強さは、まさに「怪物」の名にふさわしいものでした。引退後も種牡馬として活躍し、日本競馬の血統改良に大きく貢献。その遺伝子は今も多くの競走馬に受け継がれ、彼の伝説は終わることなく続いています。

1位:ディープインパクト そして、多くの専門家やファンが認める「最強馬」の座に輝くのは、ディープインパクトです。

まさに「完璧」と評される三冠馬で、GⅠ競走7勝、通算14戦12勝という驚異的な成績を残しました。特に三冠レースでの圧勝は、いずれも2着に大きな差をつけるという圧倒的なもので、同世代の頂点に立つ強さを見せつけました。

その走りの特徴は「美しさと力強さの完璧な調和」。スタート直後の位置取りから、道中のリズム、そして最後の直線での加速まで、すべての局面で他馬を圧倒する力を持っていました。特に直線での伸びは「神の一撃」とも称されるほどの衝撃的なもので、他馬が太刀打ちできない次元の走りを見せました。

2005年の日本ダービーでは、レース中に落馬したジョッキーの武豊が再騎乗するというハプニングがあったにもかかわらず、余裕の勝利を収めたエピソードは有名です。これは彼の圧倒的な能力の高さを象徴するエピソードと言えるでしょう。

また、菊花賞では3000mという長距離でも適応する万能性を見せ、有馬記念やジャパンカップなど、世代を超えた一流馬との対決でも勝利。あらゆる条件下でその強さを発揮する適応力の高さも特筆すべき点です。

2006年の凱旋門賞では残念ながら3着に終わりましたが、厳しい海外遠征の条件下でも実力を発揮し、国際的にも高い評価を得ました。

引退後は種牡馬として大成功を収め、キズナ、コントレイル、フィエールマン、サートゥルナーリアなど、数々の名馬を輩出。その血統は今も日本競馬の中心として君臨し続けています。

2019年の死去は競馬界に大きな衝撃を与えましたが、その遺伝子は今も多くの競走馬に受け継がれ、彼の伝説は終わることなく続いています。

レースでの圧倒的な強さ、美しい走り姿、種牡馬としての成功、そして競馬界全体への影響力…。あらゆる観点から見ても、ディープインパクトは「最強馬」の称号にふさわしい存在と言えるでしょう。

歴代最強馬の圧倒的なレース映像と記録

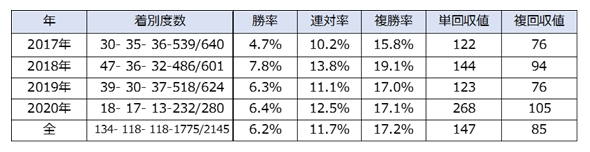

驚異の数字で見る最強馬たち

最強馬たちの強さは、数字からも読み取ることができます。その圧倒的な記録を見てみましょう。

ディープインパクト: 通算成績14戦12勝、勝率85.7%、GI勝利7回。特に菊花賞では2着に4馬身差をつける圧勝でした。また日本ダービーでの勝利タイムは2分23秒3で、当時の日本競馬史上最速記録となりました。単勝オッズが1倍を切ることも珍しくなく、有馬記念では単勝オッズ0.3倍という前代未聞の人気を集めました。

シンボリルドルフ: 通算成績10戦10勝、勝率100%という驚異の無敗記録。日本ダービーでは当時のレコードタイムとなる2分25秒3をマーク。さらに菊花賞では2着に9馬身という圧倒的な差をつけての勝利を飾りました。当時の名ジョッキー、武邦彦騎手は「こんな馬には二度と出会えない」と語ったほどの絶対王者でした。

オルフェーヴル: 通算成績17戦11勝、GI勝利6回。特に日本ダービーでは2着に3馬身差をつける圧勝。有馬記念ではレコードタイムとなる2分25秒8での優勝を飾りました。凱旋門賞では2年連続2着という、日本馬として史上最高の成績を残しています。

トウカイテイオー: 通算成績20戦10勝、GI勝利は4回。7連勝を含む圧倒的な強さで、特に菊花賞では2着に2馬身半の差をつける激走を見せました。また、メジロマックイーンとの有馬記念の対決は視聴率29.5%を記録し、競馬中継としては歴代最高の数字となりました。

ジェンティルドンナ: 牝馬三冠を達成し、通算成績19戦10勝、GI勝利7回という驚異的な成績。ジャパンカップでは海外の強豪馬を相手に0.5秒差で勝利し、ドバイシーマクラシックでも日本馬初優勝という偉業を達成しました。牝馬として獲得賞金は当時の日本記録となる13億円を超えました。

伝説となった名勝負

最強馬たちは数々の伝説的なレースを生み出してきました。その中でも特に語り継がれる名勝負を紹介します。

1992年有馬記念 トウカイテイオー vs メジロマックイーン 「平成の怪物」トウカイテイオーと「皇帝」メジロマックイーンの一騎打ちは、競馬史に残る名勝負として語り継がれています。最後の直線、外から迫るトウカイテイオーと粘るメジロマックイーン。ゴール前で0.1秒差という僅差での勝利は、多くのファンの記憶に焼き付いています。この対決は「平成の名勝負」と称され、競馬中継としては歴代最高の視聴率を記録。まさに日本競馬の黄金期を象徴するレースとなりました。

2006年有馬記念 ディープインパクト 完璧なる有終の美 ディープインパクトの現役最後のレースとなった2006年の有馬記念は、彼の圧倒的な強さを改めて証明する舞台となりました。単勝オッズ0.3倍という前代未聞の人気に応え、最後の直線で他馬を完全に置き去りにする圧勝劇を演じます。ゴール前で余裕の表情を見せた武豊騎手の姿は、この馬の絶対的な強さを象徴するものでした。引退レースでの有終の美を飾ったこのレースは、多くのファンに感動と涙を与えました。

1998年天皇賞(秋) サイレンススズカの悲劇 「幻の名馬」サイレンススズカにとって運命の分かれ道となったレース。圧倒的な強さで先頭を独走していた彼は、直線入り口で突然の骨折に見舞われます。それでも必死に走ろうとするその姿に、多くのファンが涙しました。このレースは「最強馬の悲劇」として競馬史に刻まれ、彼の潜在能力の高さを象徴する出来事となりました。

2010年日本ダービー 史上初の牝馬制覇 ウオッカ 「牝馬にはダービーは荷が重い」という長年の常識を覆したウオッカの歴史的勝利。最後の直線で内から鮮やかに抜け出し、2着のアサクサキングスに1馬身半という余裕の差をつけての勝利は、競馬ファンに大きな衝撃を与えました。このレースは「牝馬の可能性」を大きく広げた転換点となり、彼女の名は「ダービーを制した牝馬」として永遠に語り継がれることになったのです。

2012年ジャパンカップ ジェンティルドンナの国際舞台での輝き 牝馬三冠を達成したジェンティルドンナが挑んだ世界の強豪との対決。厳しい国際競争の中、最後の直線で見せた驚異的な末脚は観客を魅了しました。さらに翌年のドバイシーマクラシックでの勝利は、日本の牝馬の国際的評価を大きく引き上げる歴史的な瞬間となりました。

「最強馬」たちの共通点と特徴

歴代最強馬たちを詳しく分析すると、いくつかの共通点が浮かび上がってきます。

圧倒的な末脚の強さ 最強馬と呼ばれる馬たちは、例外なく「末脚の強さ」を持ち合わせています。特にディープインパクトやオルフェーヴルの最後の直線での加速力は、観る者を圧倒するほどの破壊力がありました。彼らの末脚は単なるスピードではなく、「一瞬で他馬を千切る」という表現がぴったりの爆発的な加速能力だったのです。

精神力の強さ 最強馬たちは肉体的な能力だけでなく、「精神的な強さ」も持ち合わせていました。ゴールドシップのような気まぐれな一面を持つ馬もいましたが、レースになると驚異的な集中力と闘争心を見せます。特にトウカイテイオーやキタサンブラックは、最後の直線で他馬と競り合う場面で決して折れない「勝負根性」の強さを見せつけました。

適応力の高さ 最強馬と呼ばれる馬たちは、様々な条件下でも実力を発揮する「適応力の高さ」を持っています。ディープインパクトは距離適性が広く、短距離から長距離まであらゆるレースで活躍。キタサンブラックは良馬場から荒れた馬場まで対応でき、ジェンティルドンナは日本と海外という異なる環境でも力を発揮しました。この柔軟な適応力こそが、彼らを「偉大な馬」から「最強の馬」へと昇華させた要因の一つと言えるでしょう。

完璧なバランス感覚 最強馬たちの走りは、しばしば「美しい」と表現されます。これは単なる見た目だけでなく、走りのメカニズム自体が効率的で無駄がないことを示しています。特にシンボリルドルフやディープインパクトの走りは、スタート直後の加速から最後の直線での伸びまで、すべての局面で完璧なバランスを保っていました。この「走りの美学」が、彼らを一般的な強い馬と一線を画す存在にしているのです。

存在感とオーラ 最強馬たちには「ただそこにいるだけで場を支配する」という特別な存在感がありました。パドックに姿を現しただけで観客がどよめく、レース中の彼らの走りには目が離せないという魅力があります。特にディープインパクトやオルフェーヴルは、その圧倒的なオーラで周囲を魅了し、多くのファンを虜にしました。この「スター性」こそが、彼らが単なる競走馬を超えた「伝説」となった理由の一つなのです。

伝説を生んだ名騎手たちとの絆

最強馬を操った天才騎手たち

最強馬の伝説は、彼らを乗りこなした騎手たちの存在なくして語ることはできません。馬と騎手の絆が生み出した奇跡の瞬間を振り返ります。

武豊×ディープインパクト 日本競馬界を代表する名騎手・武豊とディープインパクトのコンビネーションは、まさに「伝説のペア」と呼ぶにふさわしいものでした。武豊はディープインパクトの能力を最大限に引き出し、14戦中12勝という驚異的な成績を残しました。特に2005年の日本ダービーでは、レース中に一度落馬するというアクシデントがありながらも、再騎乗後に見事勝利するという奇跡のような展開に。この「落馬からの勝利」は、武豊の技術とディープインパクトの圧倒的な能力を象徴するエピソードとして語り継がれています。

武豊はインタビューで「彼は自分の騎乗人生で出会った最高の馬」と語り、引退レースとなった有馬記念後には涙を見せるなど、特別な感情を抱いていたことをうかがわせました。馬と騎手の絆が最高のパフォーマンスを生み出した典型的な例と言えるでしょう。

横山典弘×オルフェーヴル 気性の難しさで知られるオルフェーヴルを見事に乗りこなしたのが、横山典弘でした。オルフェーヴルは時に暴れてパドックで騎手を振り落とすなど、扱いが非常に難しい馬でしたが、横山はその特性を理解し、彼の能力を最大限に引き出すことに成功しました。特に2011年の有馬記念での逆転勝利は、横山の騎乗技術が光る名勝負として記憶されています。

横山はレース後のインタビューで「彼は自分の意志を持った馬。その気持ちを尊重することが大切だった」と語っています。難しい馬との深い信頼関係を築き上げた横山の手腕は、競馬ファンからも高く評価されています。

武邦彦×シンボリルドルフ 無敗の三冠馬・シンボリルドルフを操ったのは武邦彦でした。彼はシンボリルドルフの圧倒的な能力を最大限に活かす騎乗を見せ、10戦10勝という完璧な記録に貢献しました。特に1985年の菊花賞では、2着に9馬身差をつける圧勝劇を演出。この時の武邦彦の騎乗は「馬の能力を信じ切った理想的な騎乗」と称賛されました。

武邦彦は引退後「シンボリルドルフは神様からの贈り物だった」と語るなど、生涯忘れられない特別な馬だったことを明かしています。騎手生命をかけた全幅の信頼関係が、日本競馬史に残る「無敗の三冠馬」を生み出したのです。

安藤勝己×ウオッカ 牝馬として初めて日本ダービーを制したウオッカを導いたのは安藤勝己でした。安藤はウオッカの持つ牝馬としては類稀な能力を見抜き、牡馬相手のレースでも臆することなく積極的な騎乗を続けました。特に2008年の安田記念では、牡馬相手に圧倒的な末脚を見せつけるという歴史的な瞬間を演出。その騎乗は「ウオッカの可能性を最大限に広げた」と高く評価されています。

安藤は「彼女は牝馬という枠を超えた存在。その可能性を最大限に引き出すことが自分の使命だった」と後に語っています。馬の真の能力を信じ、常識にとらわれない挑戦を続けた安藤の姿勢が、日本競馬史に残る「牝馬の偉業」を生み出したのです。

名場面を生んだ名調教師たち

最強馬たちの能力を開花させるために、影で支えた調教師たちの存在も忘れてはなりません。

池江泰郎×ディープインパクト 日本を代表する名調教師・池江泰郎は、ディープインパクトの持つ圧倒的な才能を最大限に引き出すことに成功しました。特に三冠レースでの調整は完璧で、どのレースでもディープインパクトは万全の状態で臨むことができました。池江調教師の緻密な調教プランと馬の特性を見抜く眼力が、「史上最強」と称される馬を生み出した要因の一つと言えるでしょう。

池江調教師は「彼は生まれながらの天才だった。私がしたことは、その才能を邪魔しないようにすることだけ」と謙虚に語っていますが、その卓越した調教センスがなければ、ディープインパクトの伝説は生まれなかったかもしれません。

伊藤雄二×オルフェーヴル 気性の難しいオルフェーヴルを立派なGI馬へと育て上げたのは伊藤雄二調教師でした。オルフェーヴルのパワーと気性の荒さをうまくコントロールし、その能力を最大限に引き出す調教法は多くの専門家を唸らせました。特に凱旋門賞に向けた調整は、日本馬が海外で戦うための重要なノウハウとなり、後の日本馬の海外遠征に大きな影響を与えています。

伊藤調教師は「彼の気性は欠点ではなく、彼を強くしている要素の一つ。それを理解し、上手く付き合うことが重要だった」と語っています。馬の個性を尊重し、その特性を活かす伊藤調教師の姿勢は、多くの調教師の模範となっています。

藤沢和雄×ウオッカ 牝馬の可能性を最大限に広げたウオッカを育てたのは藤沢和雄調教師でした。藤沢調教師は従来の「牝馬は牡馬に勝てない」という常識に囚われず、ウオッカの持つ能力を信じて牡馬混合のGIレースに次々と挑戦。その結果、日本ダービー制覇という歴史的偉業を成し遂げました。藤沢調教師の革新的な発想と勇気ある挑戦が、競馬界の常識を覆す「伝説」を生み出したのです。

藤沢調教師は「彼女の能力は牝馬か牡馬かという区別を超えていた。そのポテンシャルを最大限に引き出すのが私の仕事だった」と語っています。既成概念に囚われない柔軟な発想と馬の真の能力を見抜く眼力が、藤沢調教師の真骨頂と言えるでしょう。

トレンドで見る「最強馬」の進化

時代とともに変わる「最強馬」の基準

競馬界における「最強馬」の基準は、時代とともに変化してきました。その変遷を追うことで、日本競馬の発展の歴史を垣間見ることができます。

1970〜80年代: 国内制覇の時代 マルゼンスキーやシンボリルドルフに代表されるこの時代は、国内のクラシックレースを制することが「最強馬」の証でした。特に三冠(皐月賞・日本ダービー・菊花賞)制覇は最高の栄誉とされ、三冠馬は自動的に「時代の最強馬」と認められていました。

この時期は血統改良の黎明期にあたり、日本競馬のレベル向上が急速に進んだ時代。マルゼンスキーの三冠達成は日本競馬の新たな頁を開くものであり、シンボリルドルフの無敗三冠は日本競馬史上最高の偉業として今も語り継がれています。

1990年代: ライバル対決の時代 トウカイテイオーとメジロマックイーン、ナリタブライアンとビワハヤヒデなど、名馬同士の対決が「最強馬」を決める重要な要素となった時代です。単に三冠を制するだけでなく、ライバルとの直接対決で勝つことが「真の最強馬」の条件とされるようになりました。

特にトウカイテイオーとメジロマックイーンの有馬記念での一騎打ちは、競馬中継として歴代最高の視聴率を記録。この「名勝負」の時代は競馬の社会的人気を大きく高め、競馬ファン層の拡大に貢献しました。

2000年代: 国際化の時代 エルコンドルパサーやディープインパクト、オルフェーヴルなど、国際舞台での活躍が「最強馬」の重要な基準となった時代です。特に凱旋門賞などの海外GIでの成績は、日本馬の国際的評価を測る物差しとなりました。

ディープインパクトの凱旋門賞挑戦は、国民的注目を集めるイベントとなり、オルフェーヴルの2度の2着は日本馬の実力を世界に示す重要な転換点となりました。この時期から、「真の最強馬」の条件として「国際舞台での通用性」が強く意識されるようになったのです。

2010年代〜現在: 多様性と専門性の時代 ジェンティルドンナ、アーモンドアイ、キタサンブラックなど、様々なタイプの馬が各々の得意分野で活躍する「多様性の時代」となっています。短距離のスペシャリスト、長距離の王者、国際派、ダート巧者など、それぞれの分野で「最強」と称される馬が登場し、単純な「最強馬」の定義が難しくなっています。

また、牝馬の活躍も目覚ましく、ウオッカの日本ダービー制覇やジェンティルドンナのドバイシーマクラシック勝利、アーモンドアイのGI9勝など、牡馬と肩を並べる、あるいは凌駕する実績を持つ牝馬も登場しています。この時代は「最強馬」の概念自体が多様化し、単純な序列付けではなく「その馬ならではの強さ」が重視されるようになったと言えるでしょう。

血統で見る最強馬の系譜

最強馬たちの血統を辿ることで、日本競馬における「強さの遺伝子」がどのように受け継がれてきたのかを見ることができます。

サンデーサイレンスの衝撃 1995年に来日したアメリカ産種牡馬サンデーサイレンスは、日本競馬の血統史に革命をもたらしました。その産駒はスペシャルウィーク、サイレンススズカ、ゼンノロブロイなど数多くのGI馬を生み出し、「サンデーサイレンス時代」を築きました。

特に2代目となるディープインパクトの登場は、日本競馬の血統レベルを一気に引き上げる転換点となりました。ディープインパクトは種牡馬としても大成功を収め、その子供たちは国内外で活躍。キズナやショウナンパンドラ、コントレイル、フィエールマンなど、多くのGI馬を輩出しています。

現在の日本競馬を支える血統の多くは、このサンデーサイレンス→ディープインパクトという流れに連なるものであり、最強馬のDNAが形を変えて今も活躍していると言えるでしょう。

ノーザンテースト系の底力 一方、トウカイテイオーの父であるシンボリルドルフを生み出したノーザンテースト系も、日本競馬の血統改良に大きな役割を果たしました。特にシンボリクリスエスは種牡馬として大活躍し、エピファネイアやゴールドシップなどのGI馬を輩出。その血は現在も日本競馬の重要な血脈として受け継がれています。

ノーザンテースト系の特徴は「底力のある持久力」と「精神力の強さ」。長距離適性の高さや、最後まで諦めない勝負根性は、この血統に共通する特性と言われています。キタサンブラックなど近年の長距離路線で活躍した馬の多くにも、この血が流れていることが指摘されています。

牝系から見る最強馬の魅力 最強馬を生み出す上で、母系(牝系)の影響も見逃せません。例えばディープインパクトの母ウインドインハーヘアは、種牡馬としても成功したブラックタイドやヴェルメイユなども生み出した「名牝」でした。また、オルフェーヴルの母オリエンタルアートも、その兄弟にドリームジャーニーなどの重賞馬を持つ優れた血統です。

牝系の力は一代限りではなく、世代を超えて影響を及ぼします。アーモンドアイの血統を辿ると、数世代前にはサンデーサイレンスの娘であるウインドインハーヘアが登場し、ディープインパクトと血縁関係があることがわかります。こうした「名牝」の存在が、最強馬を生み出す重要な要素となっているのです。

国際的血統の導入 近年の日本競馬では、国際的な血統の導入も積極的に行われています。例えばキタサンブラックの父ブラックタイドはサンデーサイレンス産駒ですが、母バレークイーンはアイルランド産。また、ジェンティルドンナの父ディープインパクトは日本を代表する種牡馬ですが、母ドナブリーザはアメリカ産です。

こうした国際的な血統の導入により、日本の競走馬は世界のトップレベルに迫るスピードと持久力を兼ね備えるようになりました。最強馬たちの血統は、日本と海外の優れた要素が融合した「グローバルな遺伝子」を持ち、それが国際舞台での活躍にもつながっているのです。

「最強馬」たちが遺したもの

競馬の魅力を広げた彼らの功績

競馬は「お金を賭けるギャンブル」というイメージから、「馬と人間の絆が生み出すスポーツエンターテイメント」へと、その認識を変えていく過程で、これらの名馬たちの存在は欠かせないものでした。

特に最強馬たちの活躍は、競馬の魅力を多角的に広げる役割を果たしてきました。ディープインパクトの凱旋門賞挑戦は、それまで競馬に関心のなかった層にも注目され、「日本代表」を応援する国民的イベントとなりました。また、キタサンブラックの有馬記念制覇は、北島三郎オーナーの存在も相まって、競馬の垣根を越えた社会現象となりました。

さらに、ウオッカやジェンティルドンナ、アーモンドアイといった牝馬の活躍は、「女性ファン」を増やす大きなきっかけとなりました。彼女たちが牡馬相手に勝利する姿に感銘を受け、競馬場に足を運ぶ女性ファンは飛躍的に増加。現在では競馬場の観客の約4割が女性と言われるほど、ファン層の多様化が進んでいます。

これらの最強馬たちの功績は、単に競走馬としての記録だけでなく、競馬文化そのものを豊かにし、より多くの人々に愛されるスポーツへと進化させたことにあるのです。

強さだけじゃない、名馬たちの「物語」

最強馬たちの魅力は、レースでの強さだけではありません。それぞれの馬には、独自の「物語」があります。

サイレンススズカの悲劇的な最期は、多くのファンの心に深い傷を残しました。天皇賞(秋)での骨折という悲劇は、彼の潜在能力の高さを永遠の謎として残すことになりました。「もし、あの時骨折していなかったら…」という想像は、競馬ファンの心を今も捉えて離しません。この「幻の最強馬」の物語は、競馬の魅力の一つである「ドラマ性」を象徴するものとなっています。

ディープインパクトを巡る数々のドラマも、多くのファンの記憶に残っています。特に2005年の日本ダービーでは、レース中に落馬した武豊騎手が再騎乗するというハプニングがありながらも、余裕の勝利を収めたエピソードは伝説となっています。また、晩年に種牡馬として大成功を収め、その血統が日本競馬の中心となっていく姿は、「レジェンド」の名にふさわしい壮大な物語と言えるでしょう。

気性の荒さと天才的な走りを併せ持つオルフェーヴルの矛盾した魅力も、多くのファンを魅了しました。パドックで暴れ、時には騎手を振り落とすほどの「問題児」でありながら、レースになると圧倒的な強さを見せる二面性は、彼を単なる「強い馬」ではなく「個性的な天才」として印象づけました。特に引退レースとなった有馬記念での劇的な勝利は、彼の波乱に満ちた競走生活を象徴する名勝負となりました。

ウオッカの「牝馬の限界に挑む」物語も感動的です。それまで「牝馬にはダービーは荷が重い」と言われてきた常識を覆し、日本ダービーを制した彼女の姿は、多くのファンに「不可能を可能にする」感動を与えました。その後も牡馬相手のGIを次々と制し、「性別は関係ない」ことを証明した彼女の軌跡は、競馬界に新たな可能性を示した革命的な物語と言えるでしょう。

また、名馬たちはそれぞれ「個性」を持っています。ゴールドシップのような予測不能な行動を見せる「お騒がせキャラ」から、ディープインパクトのような常に完璧を求められる「エリート」まで、その性格も多種多様です。キタサンブラックの「勝負根性」、オルフェーヴルの「気まぐれな天才」、ジェンティルドンナの「気品ある強さ」など、それぞれの馬が持つ独自の個性が、ファンの心を捉えるもう一つの魅力となっているのです。

こうした「物語」や「個性」が、競馬をただのレースではなく、感情移入できるエンターテイメントに昇華させているのです。最強馬たちは単なる「速い馬」ではなく、ドラマや感動、時には涙をもたらす「物語の主人公」として、私たちの心に深く刻まれています。

最強馬たちの”その後”

種牡馬・繁殖牝馬としての第二の人生

最強馬たちの多くは、引退後も種牡馬や繁殖牝馬として活躍し、その遺伝子を次世代に受け継いでいます。彼らの「第二の人生」も、競走馬としての活躍に劣らぬドラマに満ちています。

ディープインパクト: 日本競馬を支える「種牡馬の帝王」 ディープインパクトは引退後、種牡馬として驚異的な成功を収めました。その産駒はキズナ、コントレイル、フィエールマン、サートゥルナーリアなど数多くのGI馬を輩出し、日本競馬の血統の中心として君臨し続けています。

特に2018年の日本ダービーでは、1着から3着までをディープインパクト産駒が独占するという前代未聞の快挙を成し遂げ、その種牡馬としての実力を証明しました。また、アーモンドアイのような牝馬の傑出した産駒を出すことで、「万能性の高い種牡馬」としての評価も確立。

2019年の突然の死去は競馬界に大きな衝撃を与えましたが、その遺伝子は現在も多くの競走馬に受け継がれ、日本競馬の血統改良に多大な貢献を続けています。まさに「競走馬としても種牡馬としても最強」と呼ぶにふさわしい存在だったのです。

シンボリルドルフ: 無敗の三冠馬が残した遺産 シンボリルドルフも種牡馬として大成功を収め、エアグルーヴやユニコーンライオンなどの名馬を輩出しました。特に注目すべきは、その血が孫・曾孫の世代にまで強い影響を与え続けていることです。

シンボリクリスエスを通じて、ゴールドシップやエピファネイアといった近年の名馬にその遺伝子は受け継がれ、「シンボリルドルフ系」として日本競馬の重要な血脈となっています。無敗の三冠馬としての偉業に加え、種牡馬としても「日本競馬の礎」を築いた功績は計り知れません。

ウオッカ: 「スーパー牝馬」の母としての新たな挑戦 牝馬初の日本ダービー制覇という偉業を成し遂げたウオッカは、引退後は繁殖牝馬として第二の人生を歩んでいます。ディープインパクトとの交配で生まれたタニノフランケルは期待を集めましたが、残念ながら大きな活躍には恵まれませんでした。

しかし、彼女から生まれた後継世代への期待は依然として高く、「ダービー制覇の遺伝子」を持つ彼女の子孫たちに、多くのファンが注目しています。牝馬としてレース界に革命をもたらした彼女が、母として次なる革命を起こすのか、その「物語」は今も進行中なのです。

オルフェーヴル: 日本の「国際派種牡馬」への挑戦 三冠馬であり凱旋門賞2度の2着という国際的な活躍を見せたオルフェーヴルは、種牡馬としても国際的な成功を目指しています。その産駒であるエポカドーロは皐月賞を制し、ゴールドシップの後継者として期待されるラッキーライラックは海外GIにも挑戦。

オルフェーヴルの産駒の特徴は「底力のある持久力」と「精神力の強さ」。長距離適性の高さや、最後まで諦めない勝負根性は、父親譲りの特性と言われています。国内での三冠達成と国際舞台での活躍を両立した彼が、種牡馬としても「国内と国際」の架け橋となることが期待されているのです。

キタサンブラック: 期待の若手種牡馬 有馬記念やジャパンカップを制したキタサンブラックは、2018年から種牡馬としての新たな人生をスタートさせました。まだ産駒の活躍は始まったばかりですが、その「勝負根性」と「タフさ」を受け継いだ子供たちへの期待は高まっています。

特に彼の産駒は「どんな馬場でも走れる適応力の高さ」を持つとされ、近年の不安定な天候下での競馬にも強い馬を生み出す可能性に注目が集まっています。北島三郎オーナーの愛馬として大きな話題を呼んだ彼が、種牡馬としても新たな「物語」を紡いでいくのか、今後の動向に注目が集まっています。

最強馬たちの記憶を次世代へ

最強馬たちの伝説は、競馬ファンによって語り継がれ、その記憶は次世代へと受け継がれていきます。競馬博物館やメモリアルギャラリーでは、彼らの栄光の瞬間が展示され、多くのファンが訪れています。

また、近年ではデジタルアーカイブの整備も進み、過去の名勝負を高画質映像で楽しめるようになりました。若いファンたちも、ディープインパクトやトウカイテイオーの伝説的なレースを、まるで昨日のことのように鮮明に体験できるようになっています。

競馬メディアやファンコミュニティでも、定期的に「最強馬特集」が組まれ、その偉業が改めて評価されています。特に近年は若い女性ファンの増加に伴い、競馬の歴史を分かりやすく伝える取り組みも活発化。SNSを通じて「#最強馬の記憶」といったハッシュタグで、ファン同士が思い出を共有する動きも見られます。

競馬の魅力は、この「記憶の共有」にもあります。「あのレースを覚えているか?」「あの直線の末脚は凄かったよな」といった会話を通じて、世代を超えたファン同士の絆が生まれるのです。

まとめ:「最強馬」論争は永遠に続く

「最強馬」とは何か。この問いに対する絶対的な答えは、恐らく永遠に出ないでしょう。時代によって競馬のスタイルは変わり、評価の基準も変化します。また、それぞれの馬が走った時代背景や相手の強さも異なります。

シンボリルドルフが走った1980年代と、ディープインパクトが活躍した2000年代では、調教法や栄養学、血統改良の進歩により、単純な記録だけで比較することは困難です。また、トウカイテイオーのような国内専念型とオルフェーヴルのような国際派では、その実績の舞台が異なるため、単純な優劣をつけることはできません。

さらに、サイレンススズカのように早期引退した馬の「可能性」をどう評価するか、ウオッカのような牝馬の「ハンデを乗り越えた強さ」をどう位置づけるか、キタサンブラックのような「勝負根性」をどれだけ重視するかなど、「最強」の基準自体が多様化しています。

しかし、だからこそ「最強馬論争」は尽きることなく続き、それが競馬の魅力の一つとなっているのです。ファン同士で語り合い、それぞれの「推し馬」の魅力を熱く語る。そんな文化が、競馬というスポーツをより豊かなものにしているとも言えるでしょう。

ディープインパクトの圧倒的な強さ、シンボリルドルフの完璧な成績、オルフェーヴルの国際的な活躍、トウカイテイオーの勝負強さ、サイレンススズカの潜在能力…。それぞれの馬には、「最強」と呼ぶに相応しい理由があります。

あなたにとっての「最強馬」は誰ですか?既に引退した名馬かもしれないし、今まさに活躍中の新星かもしれません。あるいは、これから生まれてくる未来の名馬かもしれません。

日本競馬の歴史は、これからも新たなページが加えられていきます。その新しい歴史の一部となる感動を、ぜひ一緒に体験しましょう。競馬場で、次の「最強馬」との出会いがあなたを待っています。

競馬は単なるギャンブルではなく、人間と馬が織りなす壮大なドラマです。その主役である「最強馬」たちの物語を知ることで、競馬の魅力はさらに深まることでしょう。