「えっ、今の落馬って…わざと?」

2012年のある秋の日、金沢競馬場のスタンドで響いたのは、観客たちの疑問の声でした。レース中に起きた一つの落馬が、その後10年以上にわたって語り継がれる「伝説」となることを、その時はまだ誰も知る由がありませんでした。

競馬ファンなら一度は耳にしたことがあるであろう「沖ダイブ」事件。そして、それをきっかけに噴出した金沢競馬の八百長疑惑。果たして真相は何なのでしょうか?

今回は、競馬初心者の方にもわかりやすく、この深い闇(?)に光を当ててみたいと思います。もしかすると、あなたが思っている以上に複雑で、そして意外な真実が隠されているかもしれません。

まずは基本。金沢競馬ってどんなところ?

金沢競馬について語る前に、まずは金沢競馬場がどんなところなのかを知っておきましょう。石川県金沢市にある地方競馬場で、正式名称は「金沢競馬場」。中央競馬(JRA)とは異なり、地方自治体が運営する地方競馬の一つです。

「え、地方競馬って何が違うの?」と思った方、鋭い質問ですね!中央競馬が全国規模で大きな賞金をかけて行われるのに対し、地方競馬はより地域密着型。賞金も規模も小さめですが、その分アットホームな雰囲気があります。

金沢競馬の特徴は何といっても「ダート(砂)コース」。芝のコースはなく、すべて砂のコースで行われます。これが後に語る「沖ダイブ」事件にも関係してくるのですが、まあそれは後ほど。

コースは1周1400メートルの楕円形で、観客席からも比較的近い距離でレースを観戦できます。「馬との距離が近い!」というのが金沢競馬場の魅力の一つでもあります。

地方競馬場の中でも金沢競馬は歴史が古く、1920年(大正9年)に開設。100年以上の歴史を持つ老舗競馬場なんです。長い歴史の中で、多くのドラマが生まれてきました。そして、その中には今回お話しする「ちょっと複雑な事件」も含まれているわけです。

伝説の始まり:「沖ダイブ」事件とは何だったのか?

さて、いよいよ本題の「沖ダイブ」事件について詳しく見ていきましょう。

2012年のある日、金沢競馬場で一つのレースが行われていました。騎手は沖静男さん。ベテラン騎手として知られ、それまで多くのレースで活躍していた人物です。

レースが始まり、馬たちが駆け抜けていく中、沖騎手の馬が突然バランスを崩し、沖騎手が落馬してしまいました。競馬では落馬事故はそれほど珍しいことではありません。馬は生き物ですし、時速60キロ近いスピードで走っているわけですから、事故は起こりうるものです。

しかし、この時の落馬は「ちょっと違った」のです。

観客席から見ていた競馬ファンたちは、その瞬間に違和感を覚えました。「あれ?今の落ち方、なんか変じゃない?」「わざと飛び降りたように見えたけど…」

この時の映像を見た人たちの間で、「あれは意図的な落馬だったのではないか」という疑惑が生まれました。そして、いつしかこの事件は「沖ダイブ」と呼ばれるようになったのです。

「ダイブ」という言葉が使われるのは、まるで飛び込みプールに飛び込むように、自ら馬から飛び降りたように見えたから。もちろん、これはファンの間での俗称であり、公式にこのような名前で呼ばれているわけではありません。

なぜ「わざと」だと疑われたのか?

「でも、落馬なんて珍しくないでしょ?なんで『わざと』だと思われたの?」

そう思うのは当然です。確かに競馬では落馬事故は日常茶飯事。しかし、この時の落馬には「いくつかの不自然な点」があったとされています。

まず、落馬のタイミングです。レースの序盤から中盤にかけて、特に他の馬との接触があったわけでもなく、馬が躓いたような様子もなかったのに、突然バランスを崩したように見えました。

次に、沖騎手の体勢です。通常の落馬では、騎手は馬にしがみつこうとしたり、バランスを取り戻そうとする動作が見られるものです。しかし、この時は「スッと」馬から離れていったように見えたのです。

そして最も重要なのは、このレースの「オッズ(配当予想)」の動きでした。レース前、沖騎手が騎乗する馬は比較的人気が高く、多くの人がこの馬が上位に入ると予想していました。しかし、レース直前になって急激にオッズが変動したのです。

「まるで、この馬が負けることを知っている人がいるみたい…」

こうした複数の要因が重なって、「沖ダイブ」は単なる事故ではなく、何らかの意図があったのではないかという疑惑を生んだのです。

ネット掲示板が炎上!2013年の「予言的中」事件

「沖ダイブ」事件だけでも十分に話題性があったのですが、翌年2013年にはさらに衝撃的な出来事が起こりました。

インターネットの匿名掲示板「2ちゃんねる」(現在の5ちゃんねる)に、ある書き込みが投稿されました。

「明日の金沢競馬○○レース、△△の馬が勝つよ。八百長だから確実」

普通なら「またガセネタか」と流されるような書き込みです。ネット上には競馬の予想や憶測は山ほどありますから。しかし、問題はその後でした。

翌日、実際にそのレースが行われると…なんと、書き込み通りの結果になったのです!

しかも、その馬は事前の予想では全く人気がなく、大穴と呼ばれるような配当がついていました。つまり、普通に考えれば「まず勝てない」とされていた馬が、書き込み通りに勝利したのです。

「偶然でしょ?」と思うかもしれませんが、競馬ファンならわかる通り、16頭立てのレースで特定の馬を的中させるのは、そう簡単なことではありません。しかも「確実」と断言していたわけですから。

この書き込みを見つけた地元新聞記者が取材を開始し、ついには新聞記事として報道されることになりました。記事のタイトルは確か「ネット書き込み的中の怪」みたいな感じだったと記憶しています。

もちろん、金沢競馬側は「事実無根」として強く否定。「偶然の一致に過ぎない」という立場を貫きました。しかし、競馬ファンの間では「やっぱり何かあるのでは?」という疑念がさらに強くなったのです。

騎手の「不自然な騎乗」が話題に

2021年にも、また新たな疑惑が持ち上がりました。

ある騎手が、明らかに勝てるはずの状況で「追わない」騎乗をしたのです。競馬を見たことがある人なら分かると思いますが、最後の直線で他の馬に差を詰められそうになったら、普通は鞭を入れて馬を追い立てますよね。

しかし、この時の騎手は、明らかに勝てるチャンスがあったにも関わらず、ほとんど追うそぶりを見せず、そのまま5着でゴールイン。しかも、このレースではその馬が1番人気だったんです。

「え、なんで追わないの?」 「勝てたでしょ、今の!」

観客席からは、そんな声が聞こえてきました。

後日、この騎手に対して「なぜ追わなかったのか」という質問が投げかけられましたが、「馬の調子が悪かった」「追っても伸びないと判断した」という説明でした。

確かに、騎手は馬の状態を一番よく知っているわけですから、追わないという判断もあり得ます。しかし、それにしても不自然に見えたのは事実でした。

【真相】結局、金沢競馬は本当に八百長やってるのか?

ここまで読んで、あなたも「で、結局のところ、本当に八百長はあるの?ないの?」と思っているのではないでしょうか。

実は、この問題の面白いところ(そして難しいところ)は、「白黒はっきりしない」ことなんです。完全にクロとも、完全にシロとも言い切れない。そのグレーゾーンの部分に、多くの人が興味を持つのです。

競馬というスポーツの特性上、騎手の判断や馬の状態など、外から見ただけでは分からない要素がたくさんあります。だからこそ、疑惑は疑惑のまま残り続け、ファンの間で語り継がれるのです。

でも、だからといって「真実なんてどうでもいい」わけではありません。競馬ファンにとって、公平性は何よりも大切なもの。もし本当に不正が行われているなら、それは競馬というスポーツの根幹を揺るがす大問題です。

八百長疑惑の背景にある構造的問題

金沢競馬に限らず、地方競馬全体が抱える問題として、「経営の厳しさ」があります。

中央競馬と比べて、地方競馬の売上は年々減少傾向にあります。インターネット投票の普及により多少は持ち直したものの、依然として厳しい状況が続いています。

こうした経営環境の中で、「少しでも話題性を作りたい」「予想しやすいレースにして売上を上げたい」という誘惑が生まれる可能性は、理論的には考えられます。

また、地方競馬は騎手や関係者の数が限られているため、「内輪の結束」が強くなりがちです。これが良い方向に働けば、アットホームな雰囲気を作り出しますが、悪い方向に働くと「外部の目が届きにくい環境」を作り出してしまう可能性もあります。

ただし、これらはあくまで「構造的にそういう可能性がある」というだけで、実際に不正が行われているという証拠ではありません。多くの地方競馬場は、真摯にスポーツとしての競馬を運営しています。

オッズの異常変動は何を意味するのか?

競馬ファンが八百長を疑う大きな理由の一つが、「オッズの異常な変動」です。

オッズというのは、簡単に言えば「その馬が勝つ可能性の数値化」です。多くの人がその馬に賭ければオッズは下がり(人気になり)、少なければオッズは上がります(人気薄になります)。

通常、レース直前になって急激にオッズが変動することはあまりありません。情報が出尽くしている状態だからです。しかし、時々「なぜ?」と思うような変動が起こることがあります。

例えば、それまで人気薄だった馬に、レース直前になって大量の投票が集まり、一気に人気馬になることがあります。これは「何か特別な情報を知っている人がいる」ことを示唆している可能性があります。

もちろん、これにも正当な理由がある場合があります。

- 厩舎関係者から「馬の調子が良い」という情報が漏れた

- パドックで馬を見た目利きが「今日は違う」と判断した

- 単純に大口の投票者が趣味で賭けた

しかし、これが「結果を知っている人からの投票」である可能性も、完全には否定できません。

公式見解と現実のギャップ

金沢競馬側の公式見解は一貫しています。

「八百長は行われていない」

「すべてのレースは公正に実施されている」

「疑惑とされる事象は、偶然の一致か誤解に基づくもの」。

これは当然の立場です。もし仮に不正があったとしても、それを認めることは競馬場の存続に関わる問題ですから。

一方で、一部の競馬ファンは疑念を抱き続けています。「火のないところに煙は立たない」「これだけ多くの疑惑が生まれるということは、何かがあるのでは」という考えです。

この「公式見解」と「ファンの疑念」のギャップこそが、金沢競馬八百長疑惑の本質なのかもしれません。

実は、地方競馬における八百長疑惑は、金沢競馬に限った話ではありません。

過去には、実際に八百長が発覚して処分を受けた地方競馬場もあります。また、現在でも時々、他の地方競馬場でも似たような疑惑が持ち上がることがあります。

これは地方競馬全体の構造的な問題なのか、それとも一部の特殊な事例なのか。判断は難しいところです。

ただし、多くの地方競馬場は健全に運営されており、不正を防ぐための様々な対策も講じられています。騎手の行動は常にビデオで記録されていますし、不自然な騎乗があれば調査が行われます。また、オッズの異常な変動があれば、それも記録され、分析されています。

ファンの心理:なぜ疑惑は消えないのか?

それでも疑惑が消えない理由の一つに、「ファンの心理」があります。

競馬は「予想スポーツ」です。自分の予想が当たれば嬉しいし、外れれば悔しい。そして時々、「なんで?」と思うような結果が出ることがあります。

強い馬が負けたり、弱い馬が勝ったり。競馬にはそういう「番狂わせ」がつきものですが、時としてその番狂わせが「あまりにも不自然」に見えることがあります。

そんな時、人は理由を求めたがります。「何か特別な事情があったのでは?」「もしかして…」という疑念が生まれるのです。

また、ギャンブルで負けた時の心理として、「自分の予想が間違っていた」よりも「何か不正があった」と考える方が、自尊心を保ちやすいという面もあります。

メディアの役割と責任

地方メディアも、この問題では微妙な立場に置かれています。

疑惑を報道すれば話題になりますが、根拠が不十分な報道は名誉毀損にあたる可能性があります。一方で、ジャーナリズムの観点から、不正の可能性がある事案を見過ごすわけにもいきません。

結果として、多くのメディアは「疑惑があること」は報道するものの、「不正があったと断言する」ことは避ける、という慎重な姿勢を取っています。

これもまた、疑惑が「グレーゾーン」に留まり続ける理由の一つかもしれません。

現在の金沢競馬の取り組み

現在の金沢競馬では、透明性を高めるための様々な取り組みが行われています。

騎手に対する指導の強化、レース映像の詳細な分析、不自然な騎乗があった場合の聞き取り調査など、公正性を保つための努力が続けられています。

また、ファンとのコミュニケーションを重視し、疑問や指摘があれば真摯に対応する姿勢を見せています。

こうした取り組みにより、近年は大きな疑惑が持ち上がることは少なくなっています。

初心者が知っておくべき競馬の見方

競馬初心者の方に向けて、「疑惑の目で見る」のではなく、「スポーツとして楽しむ」ための視点をお伝えしましょう。

まず、レースを見る時は騎手の技術に注目してみてください。コーナーでの位置取り、他の馬との駆け引き、最後の直線での追い方。これらはすべて騎手の技術と判断力の表れです。

次に、馬の状態を観察してみてください。パドックでの歩様、馬体の張り、表情。これらから、その日の馬の調子をある程度読み取ることができます。

そして、レース展開の面白さを味わってください。逃げ馬、先行馬、差し馬、追い込み馬。それぞれの戦術がどう絡み合うかを見るのも、競馬の大きな楽しみの一つです。

こうした「正統的な楽しみ方」を覚えることで、疑惑に惑わされることなく、純粋に競馬を楽しむことができるでしょう。

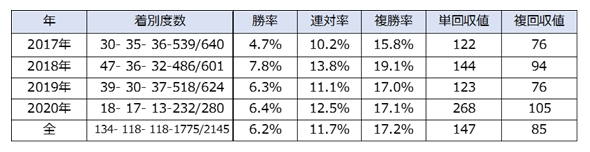

データで見る金沢競馬の現状

最近の金沢競馬のデータを見てみると、興味深い傾向が見えてきます。

人気馬(1番人気)の勝率は約30%程度。これは全国の地方競馬の平均とほぼ同じ水準です。もし八百長が常態化しているなら、この数字にもっと異常が現れるはずです。

また、大穴(10倍以上の配当)の出現率も、他の競馬場と大きな差はありません。

オッズの変動幅も、大きな異常は見られません。もちろん、個別のレースで見れば不自然に思える変動もありますが、それは他の競馬場でも起こることです。

こうしたデータを見る限り、金沢競馬が特別に「不正が行われやすい競馬場」だという証拠は見つかりません。

まとめ。これからの競馬との向き合い方

ここまで長々と金沢競馬の八百長疑惑について見てきましたが、最終的に私たちはどう考え、どう行動すべきでしょうか?

まず大切なのは、「疑惑は疑惑として認識しつつも、それに振り回されすぎない」ことです。確実な証拠がない以上、断定的な判断は避けるべきでしょう。

一方で、「問題意識を持ち続ける」ことも重要です。競馬ファンとして、公正性を求める声を上げ続けることは、競馬界全体の健全性を保つために必要なことです。

具体的な行動としては、以下のようなことが考えられます。

情報リテラシーを身につける:ネット上の情報や噂を鵜呑みにせず、複数の情報源から情報を収集し、冷静に判断する能力を身につけましょう。

建設的な議論に参加する:単なる批判や憶測ではなく、データや事実に基づいた建設的な議論に参加しましょう。競馬場側との対話の機会があれば、積極的に参加することも大切です。

競馬本来の楽しさを追求する:疑惑ばかりに気を取られず、競馬本来の楽しさ──馬の美しさ、騎手の技術、レース展開の妙味などを味わいましょう。

透明性の向上を支援する:競馬場が透明性を高める取り組みを行っている時は、それを評価し、支援しましょう。批判だけでは何も変わりません。

他の競馬場との比較を行う:金沢競馬だけでなく、他の競馬場の状況も知ることで、より客観的な判断ができるようになります。

金沢競馬の未来への期待

金沢競馬は、100年以上の歴史を持つ伝統ある競馬場です。これまでに多くのドラマを生み、多くの人に愛されてきました。

疑惑や問題があったとしても、それを乗り越えて、より良い競馬場になっていく可能性は十分にあります。実際、近年の透明性向上への取り組みは評価に値するものです。

私たちファンにできることは、建設的な関心を持ち続け、競馬場と共に歩んでいくことです。批判すべき時は批判し、評価すべき時は評価する。そうした健全な関係を築くことで、金沢競馬はより良い競馬場になっていくでしょう。

結論:真相は藪の中、でも競馬は続く

「沖ダイブ」事件の真相は、結局のところ「藪の中」です。完全にクロとも、完全にシロとも言い切れない。これが現実です。

しかし、だからといって競馬を楽しむことをやめる必要はありません。疑惑があることを知識として持ちつつも、それに振り回されることなく、競馬本来の魅力を楽しんでいけばいいのです。

重要なのは、常に問題意識を持ち続けること、そして建設的な関心を持ち続けることです。私たちファン一人一人が、競馬界の健全性を保つ一翼を担っているのですから。

批判も必要、監視も必要、透明性の要求も必要。しかし、それらすべての根底にあるのは、「より良い競馬であってほしい」という願いではないでしょうか。

金沢競馬も、日本の競馬界も、そして世界の競馬も、ファンの愛情に支えられて存在しています。私たち一人一人が、競馬を愛し、大切に思う気持ちを持ち続けることで、競馬はより素晴らしいスポーツになっていくでしょう。

「沖ダイブ」の真相は、もしかすると永遠に藪の中かもしれません。しかし、その事件をきっかけに、競馬界全体がより良い方向に変化していけば、それは決して無駄ではなかったということになるでしょう。

あなたも、これからの競馬の歴史を作る一人です。疑惑に振り回されることなく、しかし健全な関心は持ち続けながら、競馬というスポーツを心から楽しんでください。

そして機会があれば、ぜひ金沢競馬場にも足を運んでみてください。実際に見て、感じて、体験することで、きっと新しい発見があるはずです。

競馬の魅力は、勝負の行方が分からないスリルにあります。そのスリルが正当なものであり続けるよう、私たち全員で守っていきましょう。